«¡Compañero!», de Máximo Gorki Por Máximo Gorki

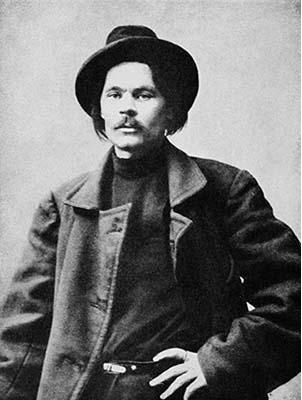

Máximo Gorki (Seudónimo de Alexéi Maximóvich Peshkov; Nijni-Novgorod, 1868 – Moscú, 1936). Novelista y dramaturgo ruso, maestro del realismo y considerado una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la literatura de su país. Tras la muerte de su padre, cuando contaba cuatro años de edad, Gorki se trasladó a vivir con la familia de su abuelo, en un ambiente pequeño-burgués venido a menos y en ocasiones rayano en la pobreza. Ese mundo de su niñez, que lo marcó decididamente, se recrea magistralmente en Mi infancia (1913-1914), primera parte de su trilogía autobiográfica.

Gorki está considerado un modelo de escritor autodidacta. A los once años se marchó de la casa de su abuelo y emprendió una vida llena de aprendizajes incompletos, largas navegaciones por el río Volga, y numerosos viajes al sur de Rusia y a Ucrania, que serán el tema del también autobiográfico Mis universidades (1923). El éxito literario le llegó tras la publicación del relato breve Makar Chudra en 1892, donde combina una descripción brillante de la naturaleza con un rico flujo narrativo interno para abordar el tema de la dignidad humana y la libertad en forma folclorista y ultra romántica.

Gorki está considerado un modelo de escritor autodidacta. A los once años se marchó de la casa de su abuelo y emprendió una vida llena de aprendizajes incompletos, largas navegaciones por el río Volga, y numerosos viajes al sur de Rusia y a Ucrania, que serán el tema del también autobiográfico Mis universidades (1923). El éxito literario le llegó tras la publicación del relato breve Makar Chudra en 1892, donde combina una descripción brillante de la naturaleza con un rico flujo narrativo interno para abordar el tema de la dignidad humana y la libertad en forma folclorista y ultra romántica.

Lo mismo puede decirse de La vieja Izergil (1895), que narra la historia de Danko, quien hace pedazos su corazón para iluminar el camino de la salvación a su tribu. De estos años son también una larga serie de relatos profundamente antiburgueses, que relatan las desesperadas, y en la mayoría de los casos inútiles, protestas de los desheredados contra el ethos capitalista que comienza a adueñarse de la sociedad rusa en el último tercio del siglo XIX. Entre ellos cabe señalar Chelkash (1895), La canción del halcón (1895), Konovalov (1896) y Veintiséis hombres y una mujer (1899). En los albores del siglo XX, Gorki escribe varias novelas sobre el mundo del comercio, como Foma Gordeev (1900) y Nosotros tres (1901), que si bien son vigorosas y de colorida expresión, padecen de cierta debilidad en su estructura.

Su primera obra de teatro, Los pequeños burgueses (1902), explora el tema de la rebelión contra la sociedad en un medio burgués e introduce por primera vez al héroe que milita activamente en favor de la causa proletaria. Su segunda obra, Los bajos fondos (1903), gozó de un éxito fulminante. En ella se manifiesta una retórica heredera de los sermones religiosos, que acompañará a buena parte de la obra posterior de Gorki, y que irá adquiriendo un carácter abiertamente político.

En aquella ciudad todo era extraño, raro e incomprensible. Un sinnúmero de iglesias levantaban al cielo sus cúpulas lucientes y polícromas, pero las paredes y las chimeneas de las fábricas eran más altas que los campanarios, y los templos se hallaban envueltos por el tumulto de los edificios industriales perdiéndose entre los rectos muros de piedra, como flores fantásticas entre el polvo y la desolación de las ruinas.

Y cuando las campanas de las iglesias llamaban a la oración, sus broncíneas voces, arrastrándose sobre el hierro de los techos, se perdían apagadas en las calles estrechas, tortuosas y en los angostos laberintos de las casas.

Los edificios eran inmensos y algunos, muy pocos, bonitos; las gentes deformes y mezquinas. De la mañana a la noche, los hombres, como corrientes grises, oscuras y opacas marchaban agitados por las calles angostas y sucias de la ciudad y con ávidas miradas buscaban Unos el pan, otros las diversiones, otros, finalmente, parados en las bocacalles, espiaban ansiosos y hostiles el espectáculo de los débiles doblegándose a la voluntad de los fuertes.

Fuertes eran llamados los ricos. Todos creían que sólo el dinero podía dar poder y libertad al hombre. Todos deseaban el poder, porque todos sufrían la esclavitud; el lujo de los ricos hacía nacer la envidia y el odio de los pobres; ninguno conocía música más agradable que el tintineo del oro, y como consecuencia, cada uno era enemigo del otro y la crueldad a todos los dominaba.

Por encima de la ciudad resplandecía alguna vez el sol, pero la vida, era siempre tétrica y los hombres semejantes a las sombras. De noche encendían muchas y alegres luces; pero entonces por las calles aparecían mujeres hambrientas vendiendo sus caricias; por todas partes penetraba en la nariz el agudo olor de los manjares y en cualquier sitio se veía brillar, silenciosos y ávidos, los tristes ojos de los hambrientos. Y por el espacio, lentamente, subía el lamento sofocado de una inmensa, de una tremenda infelicidad, a la que faltaban fuerzas para manifestarse en alta voz.

Todos vivían fatigados y agitados; todos se sentían culpables; muy pocos estaban seguros de tener razón, pero estos pocos, rudos como bestias, eran los más crueles, los más implacables…

Todos querían vivir y ninguno sabía cómo; nadie podía seguir libremente las propias aspiraciones, y a cada paso hacia el porvenir se veía obligado involuntariamente a volverse hacia el presente, el cual, con manos fuertes y pesadas como las de un ávido monstruo, detenía al hombre en su camino y le envolvía en sus lúbricos abrazos.

El hombre, angustiado y perplejo, se detenía extenuado ante aquella faz fea y monstruosa de la vida. Esta, con sus mil ojos tristes le miraba en el corazón implorando alguna cosa, y entonces se debilitaban en el alma del hombre las imágenes distintas del porvenir, y su lamento de impotencia se perdía en el coro discordante de los gemidos, de los gritos de todos los infelices mártires de la vida.

Se notaba en todo momento el fastidio o la agitación o el miedo; y en tomo a aquellas gentes, inmóvil, como una prisión, reflejando los vivos rayos del sol, estaba aquella ciudad melancólica y tenebrosa, aquellos grupos, regulares, desagradables, de piedras que rodeaban los templos.

La música de aquella vida no era más que un lamento de dolor, de odio y de cólera, un apagado susurro de animosidad encubierta, un grito seco, desgarrador de crueldad, un rechinamiento voluptuoso de violencia.

• • • • • •

En medio del triste y vano afanarse entre dolores y desventuras, en la confusa convulsión de la avidez y de la necesidad insatisfechas, en el fango del bajo egoísmo, por los subterráneos de las casas, donde vivía aquella miseria que había creado la riqueza de la ciudad, giraban invisibles soñadores, solitarios llenos de fe en la humanidad, aislados de todos; inquietos predicadores de rebelión, chispas sediciosas del lejano fuego de la verdad.

Llevaban consigo a los subterráneos, secretamente, pequeñas semillas, fructíferas siempre, de una doctrina simple, bella y elevada, austeramente, con una brillante luz en los ojos, o dulcemente y con amor, sembraban aquella verdad evidente y deslumbradora en los oscuros pechos de los hombres esclavos, transformados, por la fuerza de los avaros y por la voluntad de los crueles, en instrumentos ciegos y taciturnos de lucro.

Y estos hombres oscuros y esclavos, desconfiados aún, prestaban oído a la música de las nuevas palabras, música agradable que su corazón invocaba confusamente hada ya mucho tiempo. Levantaban poco a poco la cabeza, e iban rompiendo las cadenas de las hábiles mentiras con que les tenía oprimidos la violencia de los potentados.

A su vida, llena de animosidad callada y reprimida; a sus corazones, envenenados por innumerables ofensas; a su conciencia, a aquella existencia difícil y triste, llena de amarguras, de humillaciones, de dolores, llegaba una palabra simple y serena:

¡Compañero!…

La palabra no era nueva para ellos; la habían oído y pronunciado alguna vez, pero hasta aquel momento había tenido un significado vacío, sin calor de humanidad, como todas las palabras conocidas que se pueden olvidar sin sentimiento.

Pero ahora aquella palabra, clara y fuerte, tenía otro sonido, otra emoción, otra alma; se sentía en ella algo de rudo, de deslumbrador, de poliédrico, como un brillante. La aceptaron y comenzaron a pronunciarla con cautela, meciéndola con dulzura en el corazón, acariciándola, como una madre que arrulla y mece a su hijito en la cuna.

Cuanto más profundamente penetraban en el alma serena de la palabra, tanto más serena, significativa y clara se les aparecía.

—¡Compañero! —decían.

Sentían que esta palabra había venido para unir a todo el mundo, para realzar a todos los hombres a la altura de la libertad, para ligarlos con nuevos vínculos: vínculos fuertes de estimación recíproca, de estimación y deseo por la libertad del hombre, por su redención.

Cuando esta palabra se grabó en el corazón de los esclavos, éstos empezaron a dejar de serlo, y un día anunciaron a la ciudad y a todas sus actividades otra gran palabra humana:

—¡No quiero!

Entonces la vida se detuvo, porque ellos, los esclavos, son la fuerza que le da movimiento. Se detuvo la corriente de agua, el fuego se apagó, la ciudad cayó en las tinieblas y los aparentemente fuertes se sintieron niños.

El miedo se apoderó del alma de los violentos y se vieron en la necesidad de cubrir su animosidad contra los rebeldes, inciertos y aterrorizados ante su fuerza, que despertaba.

El espectro horrible del hombre se levantó ante ellos, y sus hijos lloraron.

Las casas y los templos, rodeados por las tinieblas, se confundieron en un caos de piedras y de hierro sin alma; un silencio siniestro llenó las calles; la vida se detuvo, porque la fuerza que la hacía desenvolverse se había conocido a sí misma; el hombre esclavo había encontrado la palabra adecuada, mágica, invencible, para expresar su voluntad; se había libertado de la opresión y había reconocido su fuerza, fuerza de creador.

Los días eran días de angustia para los poderosos, para aquellos que se creían dueños de la vida. Cada noche valía por mil, tan espesas eran las tinieblas, tan mezquinamente brillaban las luces en la ciudad muerta. Esta ciudad, creada por los siglos, inmenso monstruo que bebía la sangre de los hombres, se presentó entonces ante ellos en su monstruosa nulidad, como un mísero amasijo de piedras y de madera. Las ventanas de las casas, frías y tristes, permanecían cerradas, y por las calles caminaban atrevidamente los verdaderos dueños de la vida. También ellos tenían hambre, y más que los otros, pero estaban acostumbrados a ella, y los sufrimientos del cuerpo no eran para ellos tan agudos como para los potentados ni apagaban el fuego de su alma. Ardía en ellos la conciencia de su propia fuerza y el presentimiento de la victoria brillaba en sus ojos.

Caminaban por las calles de la ciudad, de aquella prisión melancólica y angosta donde hablan vivido despreciados, donde habían sido ultrajados, y veían la inmensa importancia de su trabajo, lo cual les hacía concebir el sagrado derecho que tenían de ser dueños de la vida, de ser sus creadores. Entonces, con energía nueva, con refulgente claridad, se les presentó la palabra capaz de vivificar y unificar:

—¡Compañero!

Resonó entre las mentidas palabras del presente como un anuncio del porvenir, de una nueva vida abierta a todos igualmente.

—¿Cuándo? —se preguntaron, y comprendieron que esto dependía de su voluntad, porque ellos pueden aproximar la fecha de su libertad, como alejar su llegada.

• • • • • •

La prostituta, hasta ayer bestia medio hambrienta, que esperaba con angustia en la oscura callejuela la llegada de alguien que se le acercase y comprase sus forzosas caricias por unas cuantas monedas, también oyó aquella palabra, pero, sonriendo, turbada, no se decidía a repetirla. Un hombre de los que hasta entonces no se había encontrado jamás, se le acercó, le puso una mano sobre el hombro y le dijo con tono fraternal:

—¡Compañera!

Y ella sonreía tímidamente para no prorrumpir en un llanto de alegría. Porque era la primera vez que su corazón ultrajado sentía el gozo de una caricia tierna y plena de emoción. En sus ojos, que ayer miraban el mundo descaradamente con la expresión estúpida de un animal hambriento, brillaron las lágrimas de una primera felicidad pura. Este gozo de la comunión de los abyectos con la gran familia de los trabajadores brillaba por doquiera en las calles de ciudad, en tanto que, más fríos y más siniestros, lo observaban los túrbidos ojos desde las casas cerradas.

El mendigo, al que por alejarlo se le lanzaba una mísera moneda, precio de la compasión de los hartos, oyó también esta palabra, y le pareció la primera limosna capaz de suscitar algo de gratitud en su pobre corazón, corroído por la miseria.

El cochero, joven ridículo, a quien los señores golpeaban en la espalda para que transmitiese el golpe al caballo extenuado, este hombre golpeado tantas veces, ensordecido por el ruido de las ruedas sobre el empedrado, dijo también al transeúnte, abriendo los labios a una sonrisa franca:

—¿Adónde te llevo, compañero?…

Dijo, aunque con miedo, tiró de las bridas pronto a escapar, y se puso a mirar al transeúnte, no sabiendo disimular en el rostro, ancho y rojo, la sonrisa jovial y alegre.

El transeúnte le miró con ojos benévolos y respondió, inclinando la cabeza:

— ¡Gracias, compañero! Puedo ir a pie, no está lejos.

—¡Oh! ¡Madre Inmaculada!… —exclamó el cochero reanimado; giró sobre su asiento silbando alegremente y partió riente, satisfecho.

Los hombres caminaban en grupos por las aceras, y entre ellos, como una chispa, se inflamaba cada vez con más frecuencia la gran palabra destinada a unir el mundo:

—¡Compañero!

Un polizonte de espesos bigotes, pensativo, se acercó con aire de importancia a la multitud que en la esquina de una calle rodeaba a un viejo orador, y después de haber escuchado largo rato un discurso, dijo, cohibido, lentamente:

—Están prohibidas las reuniones… separaos… señores…

Y después de un momento de silencio, miró al suelo y dijo en voz baja:

—¡Compañeros!…

En los rostros de aquellos que llevaban esta palabra en el corazón, que le habían dado carne y sangre y emoción, y su alto significado de llamada a la unión, brillaba el sentimiento de orgullo de los jóvenes creadores, y se observaba que la fuerza que ellos ponían en esta palabra no podía ser destruida jamás.

Ya se reunían contra ellos turbas grises y ciegas de hombres armados que formaban silenciosas filas regulares; la enemiga de los violentos se preparaba a rechazar las ondas de la justicia.

Y en las calles estrechas, angostas y tortuosas de la inmensa ciudad, entre los muros fríos y silenciosos, erigidos por la mano de creadores desconocidos, crecía cada vez más y se maduraba la gran fe de los hombres en la fraternidad de todos con todos:

—¡Compañeros!

Acá y allá se encendía un pequeño fuego llamado a ser una llama que abrasará la tierra con el vivido sentimiento de la fraternidad de todas las gentes.

Abrasará toda la tierra y quemará y reducirá a cenizas el odio y la crueldad que nos deforman; abrasará todos los corazones y los fundirá en uno sólo: el corazón de los hombres justos y nobles en una familia indisoluble, libre y trabajadora.

En las calles de la ciudad muerta, creada por esclavos: en aquellas calles donde reinaba la crueldad, creció y se esforzó la fe en el hombre, en su victoria sobre sí mismo y sobre los males del mundo.

Y en el caos confuso de la vida agitada y privada de alegrías, como estrella luminosa, como faro del porvenir, brilló la palabra simple, sencilla, profunda, como el corazón:

—¡Compañero!