La Unión Europea después de Ucrania Por Wolfgang Streeck | American Affairs

La guerra es el padre de todo y el rey de todo.

Heráclito

Partiendo de la base de que la historia de la Unión Europea comienza con la Comunidad Económica Europea (CEE), formada en 1958, ha durado ya casi dos tercios de siglo. Comenzó como una alianza de seis países que administraban conjuntamente dos sectores clave de la economía de posguerra, el carbón y el acero, haciendo innecesaria la ocupación de la cuenca del Ruhr por parte de Francia, que había contribuido al auge del revanchismo alemán tras la Primera Guerra Mundial. Dedicada a la política industrial y a la reforma socialdemócrata, la CE debía añadir una “dimensión social” a lo que iba camino de convertirse en un mercado común.

Más tarde, tras la revolución neoliberal y el colapso del comunismo, lo que ahora se llamaba Unión Europea (UE) se convirtió tanto en un contenedor para los nuevos Estados-nación independientes del Este, deseosos de unirse al mundo capitalista, como en un motor de la reforma neoliberal, la economía de la oferta y el nuevo laborismo en veintiocho países europeos. También se integró firmemente en el orden global unipolar dominado por Estados Unidos tras el “fin de la historia”.

La Unión Europea de las últimas tres décadas ha servido de microcosmos regional de lo que llegó a denominarse hiperglobalización (este concepto procede de Dani Rodrik, The Globalization Paradox, 2011). De hecho, fue en gran medida un modelo continental de menor tamaño para el capitalismo global integrado que era el objetivo último de quienes suscribían en aquel momento el Consenso de Washington.

La UE ofrecía un mercado interior sin fronteras para los bienes, los servicios, la mano de obra y el capital; la gobernanza económica basada en normas era defendida por un todopoderoso tribunal internacional, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE); y una moneda común, el euro, era gestionada por un banco central igualmente todopoderoso, el BCE. Este acuerdo se ajustaba perfectamente a la idea de Friedrich August von Hayek (un economista, jurista y filósofo austriaco, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974) de una federación internacional diseñada para limitar la política económica discrecional, una aproximación casi perfecta a lo que Hayek llamaba isonomía: leyes liberales de mercado idénticas en todos los Estados incluidos en el sistema.

Esta economía no más política estaba gobernada por una combinación políticamente esterilizada de tecnocracia -el BCE y el pseudo-ejecutivo de la UE, la Comisión Europea- y lo que podría llamarse nomocracia -el TJCE- bajo una constitución de facto en la práctica inmutable. Esta última consistía en dos tratados, ilegibles para el ciudadano normal, entre veintiocho países, cada uno de los cuales tenía derecho a vetar cualquier cambio. Anclando todo el proyecto dentro del sistema financiero mundial dominado por Estados Unidos, los tratados preveían una movilidad de capitales ilimitada, prohibiendo cualquier tipo de control de capitales no sólo dentro de la Unión, sino también a través de sus fronteras.

Los dos tratados son el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El primero, también llamado Tratado de Maastricht, en vigor desde 1993, y el segundo el Tratado de Roma, en vigor desde 1958, ambos modificados muchas veces, por ejemplo por el Tratado de Lisboa de 2009. Además, según Wikipedia, “hay 37 protocolos, 2 anexos y 65 declaraciones que se adjuntan a los tratados para elaborar detalles, a menudo en relación con un solo país, sin estar en el texto legal completo”.

En mayo de 2005, una propuesta de “Constitución de la Unión Europea” fracasó en un referéndum francés, después de que el 55% de los votantes la rechazaran. La participación fue del 69%. El rechazo se atribuyó en parte a que el gobierno francés cometió el error de distribuir a todos los hogares franceses un ejemplar del proyecto de Constitución, de cientos de páginas e imposible de entender para los no especialistas.

Según el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y entre éstos y terceros países”, y lo mismo se aplica a “todas las restricciones a los pagos”, de nuevo “entre Estados miembros y terceros países”.

Los valores inventados

No pasó desapercibido que esta construcción adolecía de lo que llegó a llamarse eufemísticamente “déficit democrático”. De hecho, entre los conocedores de Bruselas se oye a menudo el chiste de que, con su constitución actual, la Unión Europea nunca podría unirse a sí misma. En los últimos años, la Comisión Europea y, en particular, el llamado Parlamento Europeo se esforzaron por llenar el vacío democrático con una política de “valores” que la UE debía imponer a sus Estados miembros.

Los derechos humanos, según las interpretaciones occidentales contemporáneas, servirían como sustituto de los debates sobre economía política que habían quedado excluidos del sistema político de la Unión. Sobre todo, esto implicaba intervenciones educativas en los países del antiguo imperio soviético para convertir a los gobiernos, los partidos y los pueblos al liberalismo europeo occidental, económico pero también social, si fuera necesario, reteniendo parte de las ayudas fiscales destinadas a apoyar la transformación de estos países en auténticas economías de mercado más democracias capitalistas. Este tipo de programas educativos cada vez más verticalistas, cuyo mandato se deriva de interpretaciones cada vez más amplias e incluso intrusivas de las secciones declarativas de los tratados de la UE, culminaron en una cruzada contra los llamados antieuropeos, identificados por los científicos sociales y los asesores políticos como “populistas”.

El artículo 4, sección 1, del TUE establece que “De conformidad con el artículo 5, las competencias no atribuidas a la Unión en los Tratados corresponden a los Estados miembros”. Según la sección 1 del artículo 5, “los límites de las competencias de la Unión se rigen por el principio de atribución. El uso de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad”. La Comisión Europea y el TJCE llevan tiempo intentando eludir las restricciones del Tratado de este tipo derivando competencias específicas para ellos de cláusulas generales como, por ejemplo, el artículo 2 del TUE: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad en la que prevalecen el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

Con el tiempo, la centralización y despolitización de facto de la economía política de la Unión ha insertado en ella una dimensión jerárquica centro-periferia. El “estado de derecho” instituido como regla de un tribunal todopoderoso; la política económica formalmente basada en normas pero en la práctica cada vez más discrecional del Banco Central Europeo, políticamente independiente; y la reeducación en los “valores” europeos apoyada por las sanciones han llevado a la UE a parecerse cada vez más a un imperio liberal, tanto en el sentido económico como en el cultural, este último como legitimación del primero.

Con el tiempo, la centralización y despolitización de facto de la economía política de la Unión ha insertado en ella una dimensión jerárquica centro-periferia. El “estado de derecho” instituido como regla de un tribunal todopoderoso; la política económica formalmente basada en normas pero en la práctica cada vez más discrecional del Banco Central Europeo, políticamente independiente; y la reeducación en los “valores” europeos, apoyada por sanciones, han llevado a la UE a parecerse cada vez más a un imperio liberal, tanto en sentido económico como cultural, este último como legitimación del primero.

El flanco occidental e Italia

Los imperios corren un riesgo congénito de sobre-extensión, en los aspectos territoriales, económicos, políticos, culturales y otros. Cuanto más crecen, más cuesta mantenerlos unidos, ya que las fuerzas centrífugas crecen y el centro necesita movilizar cada vez más recursos para contenerlos. Tras la crisis financiera mundial de 2008 y su propagación a Europa después de 2009, la UE y la UEM empezaron a fracturarse en varias dimensiones, y sus capacidades económicas, ideológicas y coercitivas de integración se vieron cada vez más sobrecargadas.

En el flanco occidental de la UE, el Brexit fue el primer caso de un Estado miembro que abandonó una Unión que ideológicamente se considera permanente. Fueron muchos los factores que contribuyeron al resultado del referéndum del Brexit, que han sido ampliamente debatidos desde hace casi una década. Una de las principales razones (menos espectacular, pero sin duda más fundamental que muchas otras) por las que la pertenencia británica resultó insostenible fue la profunda incompatibilidad de la constitución británica de facto, y su absolutismo parlamentario, con el gobierno de jueces y tecnócratas al estilo de Bruselas. Otra razón, por supuesto, fue la incapacidad y, de hecho, la falta de voluntad de Bruselas para hacer algo con respecto a la prolongada negligencia de los gobiernos británicos en la desintegración del tejido social del país.

Volviendo al sur, las arraigadas formas nacionales de hacer capitalismo resultaron incompatibles con las prescripciones de la UEM y el mercado interior, llevando a Italia en particular por un camino de declive económico prolongado y, según todos los indicios, irreversible. Los intentos de invertir la tendencia, ya sea a través de “reformas estructurales”, según las prescripciones neoliberales, o a través del BCE y de la Comisión Europea, doblando las normas antiintervencionistas que rigen la Unión Monetaria, toleradas en silencio por los gobiernos francés y alemán, fracasaron estrepitosamente.

El Fondo Europeo de Recuperación (FER) se creó en julio de 2020 para dispensar 750,000 millones de euros a los países miembros, en proporción a las pérdidas que la Comisión Europea consideró que habían sufrido por el Covid-19. Italia es el principal beneficiario, con 192,000 millones de euros (69,000 millones en subvenciones, el resto en préstamos). Con el FER es la primera vez que los Estados miembros autorizan a la UE a endeudarse; el fondo se financia totalmente con deuda.

Para hacerse una idea de su magnitud efectiva, obsérvese que Alemania, en respuesta a las quejas de Estados Unidos por no haber gastado lo suficiente en defensa, reservó a principios de 2022, en cuestión de pocos días, un fondo financiado con deuda de 100,000 millones de euros para mejorar su ejército, que se gastará inmediatamente. Esto es más de la mitad de lo que la Unión Europea asignó a todo Italia, para ser gastado hasta 2023 (lo que resultó ser técnicamente imposible).

A estas alturas ha quedado claro que ni siquiera el Mecanismo de Recuperación y Reactivación (MRR) de la Unión Europea, y las subvenciones que proporcionará a Italia, detendrán el declive italiano. Entre otras cosas, el caso italiano demuestra que una política regional eficaz que tenga como objetivo la convergencia económica es aún menos factible entre los Estados-nación que dentro de ellos.

La periferia oriental

Además, en la periferia oriental de la Unión, los países arrastran un legado histórico de tradicionalismo cultural, autoritarismo político y resistencia nacionalista contra la intervención internacional en su vida interna, esta última reforzada por su experiencia bajo el imperio soviético.

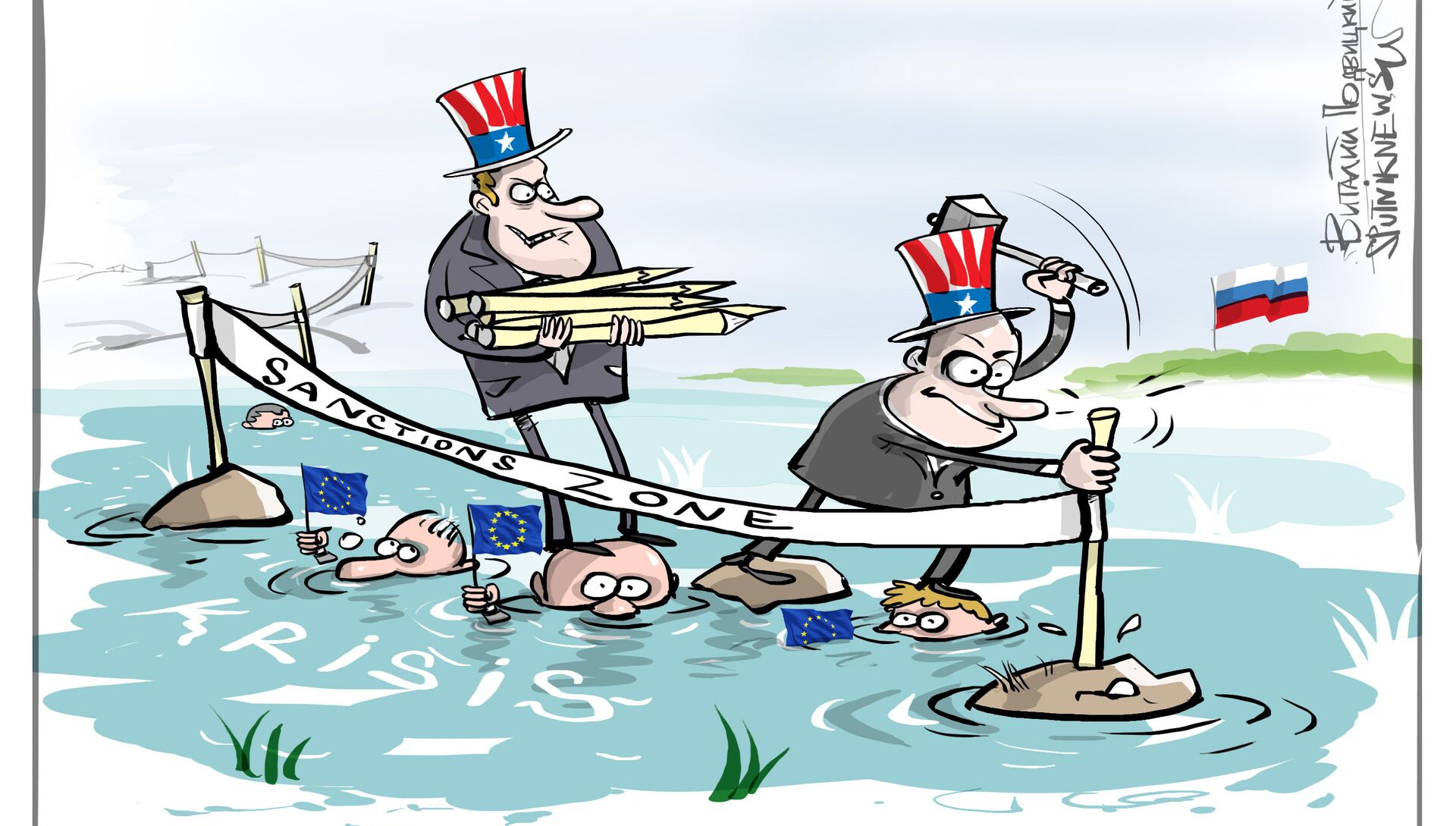

Los esfuerzos por imponer las costumbres y los gustos europeos occidentales en estas sociedades, especialmente cuando van acompañados de amenazas de sanciones económicas (como en el caso de las políticas de la Unión denominadas “Estado de derecho”), provocaron una oposición “populista” y un resentimiento contra lo que muchos percibieron como un intento de privarles de su recién recuperada soberanía nacional.

Los conflictos en el Consejo Europeo sobre cuestiones culturales llegaron a que los jefes de gobierno occidentales instaran de forma más o menos explícita a sus colegas del este, en particular a los de Hungría y Polonia, a salir de la Unión si no estaban dispuestos a compartir sus “valores”. Combinado con la amenaza de sanciones económicas, esto supuso nada menos que un intento de provocar un cambio de régimen en otros Estados miembros.

En una cumbre de la UE celebrada en junio de 2021, el primer ministro holandés, Mark Rutte, presionado en su país por un escándalo sobre las medidas punitivas ilegales adoptadas por su gobierno contra los beneficiarios de la asistencia social, dijo a su homólogo húngaro, Viktor Orbán, que Hungría tenía que abandonar la UE a menos que su gobierno retirara una ley que prohíbe a las escuelas el uso de materiales considerados como promotores de la homosexualidad.

Reuters reportó que «varios participantes en la cumbre de la UE hablaron del choque personal más intenso entre los líderes del bloque en años… “Fue realmente contundente, un profundo sentimiento de que esto no podía ser. Se trataba de nuestros valores; esto es lo que defendemos”, dijo Rutte. “Dije que detengan esto, deben retirar la ley y, si no les gusta y realmente dicen que los valores europeos no son sus valores, entonces deben pensar en permanecer en la Unión Europea”, aseguró Rutte».

Por último, en el norte, los esfuerzos de la Unión Europea por preservar un recuerdo de su antigua ambición de desarrollar una “dimensión social” son resistidos regularmente por, entre todos los países, los escandinavos, que insisten en su tradición de regulación del mercado laboral, incluida la regulación salarial, por medio de la negociación colectiva y no por la ley estatal. Recientemente, esto dio lugar a que algunos sindicatos escandinavos amenazaran con abandonar la confederación sindical europea, de la que se quejaban de no haber respetado suficientemente su práctica nacional establecida.

Viejas y nuevas fracturas

Existen otras líneas de fractura, tanto antiguas como nuevas, dentro del centro del imperio liberal, debido a que la Unión Europea no tiene un Estado miembro lo suficientemente poderoso como para ser su único hegemón. En su lugar, hay dos países líderes, Alemania y Francia, ninguno de los cuales puede dominar por sí solo la Unión. Aunque cada uno necesita al otro, no son capaces de ponerse de acuerdo sobre las estructuras centrales, los intereses y las políticas de una Europa integrada.

Tradicionalmente, las diferencias franco-alemanas se consideran derivadas de las diferencias entre sus variedades nacionales de capitalismo, con Francia cultivando una tradición de dirigismo estatista y Alemania insistiendo en su invención de posguerra de una “economía social de mercado”. Como resultado, Francia y Alemania tienden a estar en desacuerdo en la política de la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea, con Francia, entre otras cosas, favoreciendo una política fiscal y monetaria más expansiva y políticamente discrecional.

Más recientemente, sobre todo después del Brexit, las diferencias en política exterior y de seguridad también han pasado a primer plano. Aunque ya existían en la década de 1960, se agudizaron, primero por el fin del mundo bipolar después de 1989 y luego por el hecho de que, desde el Brexit, Francia es el único Estado miembro de la Unión Europea con armas nucleares y un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Como Francia no está dispuesta a compartir ninguna de las dos cosas, la dependencia nuclear de Alemania de Estados Unidos, que mantiene unos cuarenta mil soldados en suelo alemán, junto con un número incontable de cabezas nucleares, se interpone efectivamente en el camino de la “soberanía estratégica europea”, como la llaman los franceses, una transferencia de soberanía estratégica a “Europa” que es aceptable para la doctrina de seguridad nacional francesa sólo bajo el liderazgo de Francia.

Además, mientras Francia tiene fuertes intereses en África y Oriente Medio, los intereses nacionales alemanes, en lo que respecta a Europa, se centran en Europa del Este y Los Balcanes. En consecuencia, el desacuerdo, aunque cuidadosamente disimulado, es endémico entre los dos aspirantes a conductores de lo que a veces se denomina eufemísticamente el tándem europeo franco-alemán.

¿Más unidad con menos unidad?

Antes de la guerra de Ucrania, había dos proyectos radicalmente diferentes en el aire, o al menos concebibles, sobre cómo evitar la inminente desintegración de la Unión Europea, debido a la sobreextensión y la sobreintegración. Uno de ellos puede resumirse como una estrategia de más unidad a través de menos unidad, o de retracción -si no territorial, sí funcional- haciendo retroceder algunos elementos importantes de la “unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa” de la UE. Entre otros, fue el sociólogo estadounidense Amitai Etzioni quien durante algún tiempo abogó por la reducción como forma de desbloquear la integración europea.

En muchos sentidos, su propuesta recordaba a los antiguos conceptos de un sistema estatal integrado de Europa Occidental como una Europa a la carta, o incluso como la “Europa de las patrias” del general francés Charles De Gaulle. También se encuentra en esta categoría la idea de la “Europa de las diferentes velocidades”, a la que se opusieron intensa y exitosamente los países de Europa del Este de la UE.

Lo que estas nociones tenían en común era una visión de un sistema estatal regional según el modelo de una cooperativa y no de un imperio, como ha esbozado recientemente Hans Joas en un importante libro sobre “Europa como proyecto de paz”. En él, Joas se refiere a un debate sobre las posibilidades de la paz internacional entre Carl Schmitt y el historiador alemán Otto Hintze en los años veinte y treinta.

Schmitt creía que la paz en una región global sólo podía ser asegurada por una potencia imperial central libre de imponer el orden en su periferia, sus estados dependientes, esencialmente como le pareciera. Su modelo de orden internacional viable, por cierto, era el hemisferio americano bajo la Doctrina Monroe. En su contra, Hintze, que había estudiado la tradición alemana de las asociaciones cooperativas (Genossenschaften), insistía en la posibilidad de un orden social basado en la cooperación voluntaria dentro de un marco que obligara a los países participantes a reconocer la independencia, o soberanía, de los demás. En varios aspectos, este modelo se acercó al de la Paz de Westfalia de 1648, tras la Guerra de los Treinta Años, con la creación de lo que más tarde se denominó “Estado de Westfalia”.

¿Cómo habría sido una Unión Europea a la carta, si se hubiera hecho realidad? En términos generales, habría proporcionado más autonomía local, en el sentido de nacional, en lugar de insistir en la uniformidad político-económica entre los Estados miembros, con instituciones menos centralizadas y jerarquizadas y más espacio para la soberanía nacional. La Comisión Europea se habría convertido en algo así como una plataforma de cooperación voluntaria entre los Estados miembros, abandonando su aspiración de convertirse en un ejecutivo paneuropeo; lo mismo, mutatis mutandis, se habría aplicado al Parlamento de la UE.

El papel del Tribunal de Justicia Europeo también tendría que reducirse significativamente: ya no sería un legislador constitucional disfrazado, encargado de todo lo que quiera y que interviene a su antojo en los estados nacionales, la legislación nacional y la política nacional. En cierto modo, una Unión Europea de este tipo se habría parecido al Consejo Nórdico formado por los Estados escandinavos en la década de 1950. Sus miembros son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, las Islas Feroe, Groenlandia y Åland.

El bloque no conoce ningún equivalente al Tribunal Europeo, el Parlamento de la UE o la Comisión Europea. Aunque los Estados miembros mantienen las fronteras abiertas entre ellos, siguen teniendo sus propias políticas económicas y sociales. (Según su página web, “el Consejo Nórdico de Ministros es el organismo oficial para la cooperación intergubernamental en la región nórdica. Busca soluciones nórdicas siempre y cuando los países puedan lograr más juntos que trabajando por su cuenta”).

En muchos sentidos, hacer retroceder la integración para preservarla era desde el principio un proyecto poco realista, si es que podía llamarse proyecto. Lo más probable es que, para tener alguna posibilidad, hubiera tenido que ir precedido de una ruptura masiva de la Unión Europea, debido a la intensificación de las perturbaciones a lo largo de sus líneas de falla y, muy probablemente, de una quiebra estatal de Italia.

Nada de esto podría haberse descartado, y más unidad a través de menos unidad podría haber sido realista como proyecto de reconstrucción después de un colapso institucional, más que como política de reforma para evitar dicho colapso. Según las normas vigentes, habría requerido una amplia revisión de los tratados acordada por los 27 Estados miembros post-Brexit, algunos de los cuales necesitarían la aprobación por votación popular. La imposibilidad práctica de una revisión significativa de los tratados que rigen puede considerarse una característica esencial de un proyecto de integración europea que pretende ser irreversible (lo que le resta involuntariamente legitimidad democrática).

¿Integración por militarización?

Otra posible salida al malestar por la sobre-extensión fue sugerida por un grupo de políticos alemanes retirados, de los dos principales partidos, dirigidos e inspirados por el filósofo Jürgen Habermas. Entre sus miembros se encontraba Friedrich Merz, entonces presidente del consejo de administración de BlackRock Alemania, un viejo rival de Angela Merkel. (Sorprendentemente, Merz resucitó recientemente para ser el sucesor de Merkel como líder del que ahora es el principal partido de la oposición alemana, CDU/CSU).

En octubre de 2018, el grupo emitió un llamamiento público titulado “Por una Europa basada en la solidaridad: Pongamos en serio la voluntad de nuestra Constitución, ¡ya!”. Entre otras cosas, el grupo instaba a la creación de un ejército europeo (“Exigimos un ejército europeo”), dado que “Trump, Rusia y China” estaban “poniendo a prueba cada vez con más dureza… la unidad de Europa, nuestra voluntad de defender juntos nuestros valores, de defender nuestro modo de vida”. A esto sólo podía haber “una respuesta: la solidaridad y la lucha contra el nacionalismo y el egoísmo en el interior, y la unidad y la soberanía común en el exterior”. La creación de un ejército europeo debía ser el primer paso hacia una “integración más profunda de la política exterior y de seguridad basada en decisiones mayoritarias” del Consejo Europeo.

El grupo argumentaba que un ejército europeo no requería “más dinero”, ya que “los miembros europeos de la OTAN gastan juntos unas tres veces más en defensa que Rusia”; todo lo que se necesitaba era acabar con la fragmentación nacional, lo que permitiría “un poder defensivo mucho mayor sin dinero adicional”. (No se dio ninguna razón de por qué esto era necesario, dado que los países en cuestión ya gastaban tres veces más en su ejército que su enemigo designado). El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), informa que el gasto militar ruso en 2018 fue de 62,400 millones de dólares. El Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, los cuatro mayores miembros europeos de la OTAN, gastaron juntos 175,200 millones de dólares en 2018, 2.8 veces más que Rusia.

Además, “dado que las defensas de Europa no se dirigen contra nadie, la creación de un ejército europeo debería estar vinculada a las iniciativas de control de armas y desarme”, un esfuerzo en el que Alemania y Francia, “los Estados fundadores de Europa”, deberían tomar la delantera.

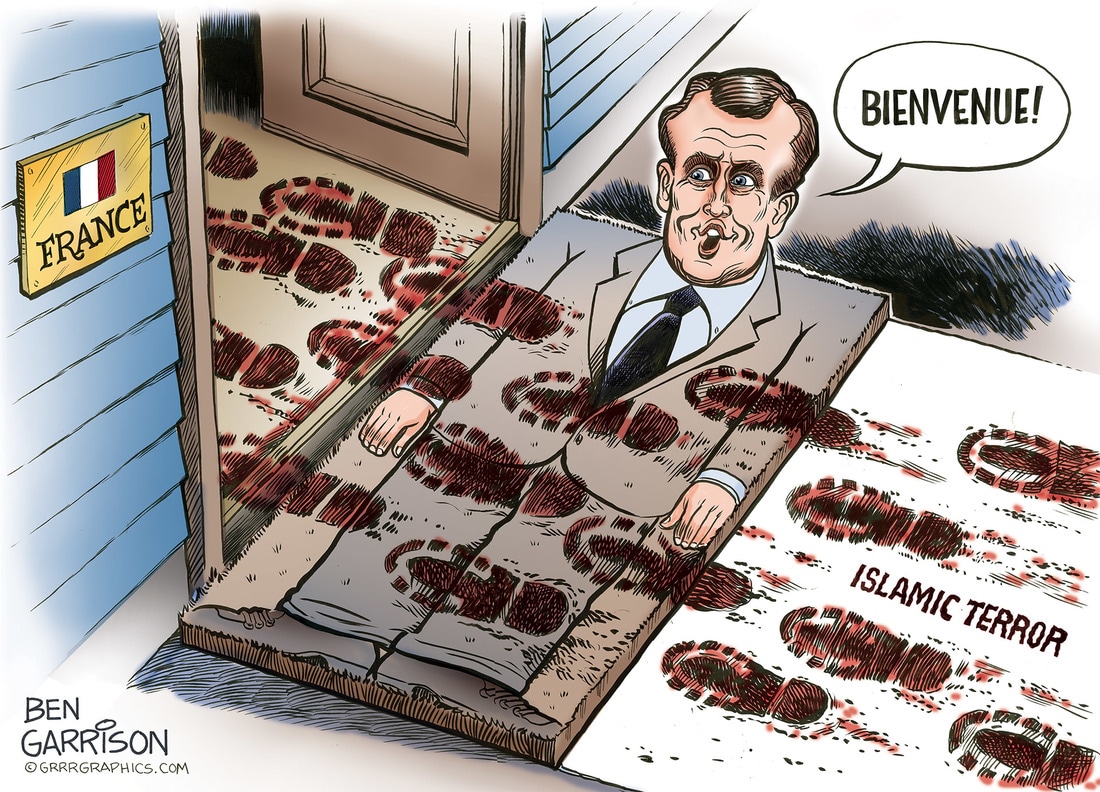

Como más unidad a través de menos unidad, la construcción del Estado europeo a través de la militarización, que recuerda en cierto modo al modelo prusiano, nunca tuvo posibilidades. Como supuestamente dijo el estadista francés Conde Mirabeau en 1786, el año en que murió Federico II de Prusia: “Otros Estados poseen un ejército; Prusia es un ejército que posee un Estado”.Y ello a pesar de que, en apariencia, cuando sus defensores abogaban por una “soberanía común” para Europa, evidentemente atendían al gusto francés, tal y como se expresó en el Discurso de la Sorbona de 2017 de Macron, pronunciado un día después de la última reelección de Angela Merkel. “En Europa, estamos asistiendo a un doble movimiento: la retirada gradual e inevitable de Estados Unidos y una amenaza terrorista a largo plazo con el objetivo declarado de dividir nuestras sociedades libres… En el ámbito de la defensa, nuestro objetivo debe ser garantizar las capacidades operativas autónomas de Europa, como complemento de la OTAN”, dijo esa vez Macron el 26 de septiembre de 2017.

Asimismo, al dejar abierto quién era el enemigo contra el que había que defender a Europa, no se excluía algo así como la equidistancia europea con Rusia y China, por un lado, y con “Trump”, por otro, lo que en principio sería bienvenido en Francia. Igualmente, nunca se mencionó a la OTAN, y menos aún su doctrina revisada, adoptada en 1992, que amplía su misión en todo el mundo para incluir operaciones “fuera del área” como, presumiblemente, intervenciones humanitarias en cumplimiento de un supuesto “deber de protección”.

Al mismo tiempo, al argumentar que el nuevo ejército europeo no necesitaría un mayor gasto en defensa, el llamamiento rechazaba implícitamente la exigencia estadounidense de que los miembros europeos de la OTAN, especialmente Alemania, aumentaran sus gastos militares hasta el 2 por ciento del PIB, lo que para Alemania en 2018 habría supuesto un aumento de nada menos que el 50 por ciento. Según Statista, Alemania gastó en 2018 el 1,2 por ciento de su PIB en su ejército, lo que supone 44,700 millones de dólares. Apuntar al 2 por ciento, como pide la OTAN, habría sido equivalente a 74,500 millones de dólares, es decir, 12,100 millones más que Rusia.

Nótese que la primera vez que la OTAN, tras la presión estadounidense, discutió el objetivo del 2 por ciento fue en una cumbre celebrada en Praga en 2002. Esta fue la misma reunión en la que la alianza inició las conversaciones de adhesión con Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, y confirmó una política de puertas abiertas para Europa del Este, incluidas Georgia y Ucrania, en contra de las fuertes objeciones públicas del gobierno ruso.

Y lo que es más importante, el documento no abordó la cuestión de las armas nucleares, aunque, según se cree, lo hizo para que los Verdes alemanes se unan a la causa. Sin embargo, si el proyecto hubiera llegado a ser real, para Alemania –comprometida a no tener armas nucleares y, de hecho, prohibidas en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968– un ejército europeo implicaba el riesgo de tener que sustituir la protección nuclear estadounidense por la francesa.

Ese riesgo habría parecido tan inaceptable en Alemania como lo era en Francia la idea de compartir su fuerza nuclear con “Europa”, es decir, con Alemania navegando bajo bandera europea. En el fondo estaba la cuestión fundamental de hasta qué punto un ejército europeo estaría, o tendría que estar, integrado en la estructura de mando de la OTAN, es decir, su “interoperabilidad” con el ejército de Estados Unidos. Desde el rearme de Alemania en la década de los 50, la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) ha estado plenamente integrada en la OTAN, y probablemente Estados Unidos habría insistido en que cualquier ejército europeo, en particular su contingente alemán, estuviera también integrado en la OTAN.

Si el llamamiento de Habermas hubiera tocado la cuestión nuclear, habría quedado claro que, a pesar de las similitudes superficiales, era incompatible con los elementos centrales del proyecto de seguridad europeo francés. Al igual que Estados Unidos, Francia quería (y quiere) que Alemania gaste más en defensa. Sin embargo, en lugar de reforzar el poder transatlántico estadounidense, el gasto adicional de Alemania pretendía cubrir el vacío convencional del ejército francés causado por los elevados costes de su fuerza nuclear, para permitir a “Europa” servir mejor a las ambiciones francesas en África y Oriente Medio. Para una “soberanía estratégica europea” de este tipo, sería útil alguna forma de distensión con Rusia. Sin embargo, un acuerdo euroasiático estaría en desacuerdo con la expansión estadounidense a través de la OTAN en la periferia rusa. Para Estados Unidos, el objetivo era integrar a los antiguos países comunistas de Europa del Este en un “Occidente” dirigido por Estados Unidos. Hacer que Europa, a través de la OTAN, adoptara una posición adversa a Rusia garantizaría la dependencia europea de una alianza con Estados Unidos en el mundo bipolar que surgió del “Nuevo Orden Mundial” de George H. W. Bush. Para Francia, por el contrario, un ejército europeo era interesante precisamente en la medida en que sacaría a Europa del estrecho abrazo en el que la tenía Estados Unidos, entre otras cosas manteniendo a la Alemania no nuclear dependiente de la protección nuclear estadounidense.

Después de Ucrania

La guerra es la última fuente estocástica (sometido al azar y que es objeto de análisis estadístico) de la historia, y una vez que está en marcha no hay límite a las sorpresas que puede traer. Sin embargo, aunque la guerra en Ucrania parece estar lejos de haber terminado en el momento de escribir este artículo, uno puede sentirse justificado al observar que ha puesto fin, al menos en un futuro previsible, a cualquier visión de un sistema estatal independiente, no imperial y cooperativo en Europa.

La guerra también parece haber asestado un golpe mortal al sueño francés de convertir el imperio liberal de la Unión Europea en una fuerza global estratégicamente soberana, que rivalice de forma creíble tanto con una China en ascenso como con unos Estados Unidos en declive.

La invasión rusa de Ucrania parece haber respondido a la cuestión del orden europeo restableciendo el modelo, que durante mucho tiempo se creyó histórico, de la Guerra Fría: una Europa unida bajo el liderazgo estadounidense como cabeza de puente transatlántica para Estados Unidos en una alianza contra un enemigo común, entonces la Unión Soviética y ahora Rusia. La inclusión y la subordinación a un “Occidente” resucitado y remilitarizado, con un subdepartamento europeo de la OTAN, parece haber salvado, por el momento, a la Unión Europea de sus fuerzas centrífugas destructivas, sin por ello eliminarlas. Al restaurar Occidente, la guerra neutralizó las diversas líneas de fractura en las que se estaba desmoronando la UE, unas más y otras menos, al tiempo que catapultó a Estados Unidos a una posición de renovada hegemonía sobre Europa occidental, incluida su organización regional, la Unión Europea.

Sobre todo, la reintegración de Occidente bajo el liderazgo estadounidense zanjó la vieja cuestión de la relación entre la OTAN y la UE en favor de una división del trabajo que establecía la primacía de la primera sobre la segunda. De manera interesante, esto parece haber sanado la división entre Europa continental y el Reino Unido que se había abierto en el curso del Brexit. Al igual que la OTAN ascendió a la supremacía, el hecho de que incluya al Reino Unido junto con los principales Estados miembros de la UE restablece un papel europeo prominente para Gran Bretaña a través de su relación especial con los Estados Unidos.

El modo en que esto afecta al estatus internacional de un país como Francia quedó recientemente ilustrado por un acuerdo estratégico –el llamado pacto AUKUS– entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. En virtud del AUKUS, Australia canceló un acuerdo de 2016 con Francia sobre submarinos franceses de propulsión diésel, comprometiéndose en cambio a desarrollar submarinos de propulsión nuclear junto con Estados Unidos y el Reino Unido, un hecho que mostró a Francia los límites de una UE liderada por Francia como potencia mundial.

En lo que respecta a la UE, el ascenso de la OTAN implicó su declive hasta convertirse en un auxiliar civil de la OTAN, supeditado a los objetivos estratégicos estadounidenses, sobre todo pero no exclusivamente en Europa. Estados Unidos había considerado durante mucho tiempo a la UE como algo así como una sala de espera o una escuela de preparación para los futuros miembros de la OTAN, especialmente los vecinos de Rusia, como Georgia y Ucrania, pero también los Balcanes occidentales (tras la adhesión de Croacia en 2013 y de Montenegro en 2017, Serbia, Macedonia del Norte y Albania son actualmente candidatos oficiales a la adhesión. Bosnia y Herzegovina y Kosovo están a la espera).

La UE, por su parte, había insistido en sus propios procedimientos de admisión que incluían largas negociaciones sobre las condiciones institucionales y económicas nacionales que debían cumplirse antes de la adhesión formal. Con ello se pretendía reducir la carga que los nuevos países supondrían para el presupuesto de la UE y garantizar que sus élites políticas fueran lo suficientemente “proeuropeas” como para no hacer tambalear el barco común.

Para Estados Unidos, con sus objetivos geoestratégicos, esto solía parecer demasiado pedante, si no obstruccionista. De hecho, Francia, en particular, se había resistido y se sigue resistiendo a una “ampliación” excesiva de la Unión, por temor a que se interponga en su “profundización”. Desde la perspectiva estadounidense, el reparto de la carga con los países europeos significaba que éstos eran responsables de ofrecer incentivos económicos a los nuevos Estados para que se unieran a Occidente, y de ayudarles a construir la base económica de la occidentalización, por ejemplo, mediante subvenciones financieras que ayudaran a los aspirantes a Estados miembros a lograr la estabilidad social en un sentido occidental, liberal y democrático.

Con la guerra de Ucrania, la visión estadounidense de la UE como hogar temporal para los futuros miembros de la OTAN se está haciendo realidad rápidamente. Cualquier solución negociada de la guerra impedirá probablemente la adhesión de Ucrania a la OTAN en un futuro próximo y no tan próximo. En el pasado, las solicitudes de admisión de Ucrania no condujeron a nada, ya que Bruselas consideró claramente que el país no era apto para la adhesión. Se expresaron fuertes dudas sobre la naturaleza democrática del Estado ucraniano, el papel de sus oligarcas y su poder político, y el tratamiento de las minorías, incluida la de habla rusa en las provincias del este; también existía la percepción de una corrupción rampante. Sin embargo, en parte esto puede haber sido una pretensión, y la verdadera razón del rechazo puede haber sido la pobreza del país, que habría impuesto una enorme carga adicional a las finanzas internas de la UE, en particular a sus diversos fondos de ayuda. Es posible que ahora la guerra anule estas preocupaciones haciéndolas menos presentables públicamente.

También parece probable que no se permita a Francia bloquear la adhesión de países como Albania, Bosnia y Herzegovina (un país), Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Serbia (siempre que las subvenciones europeas puedan hacer que su élite política cambie de opinión y se vuelva “proeuropea”). Dependiendo de cómo se desarrolle la guerra, puede que incluso haya algún tipo de afiliación similar a la de los miembros para Georgia y Armenia, todo lo cual es probable que suponga importantes demandas en el presupuesto de la UE sin que ésta sea más fácil de gobernar.

Además, durante la guerra, la Comisión Europea estuvo y sigue estando muy solicitada como agencia para planificar, coordinar y supervisar las sanciones económicas europeas contra Rusia y, previsiblemente, contra China. En última instancia, las sanciones implican una profunda reorganización de las extensas cadenas de suministro de la era neoliberal y del Nuevo Orden Mundial, en respuesta al mundo multipolar que está a punto de surgir, con su renovado énfasis en la seguridad económica y la autonomía.

Lo que durante algún tiempo ha sido una agencia promotora de la globalización se convertirá entonces, en aspectos importantes, en una agencia dedicada a la desglobalización –esta última hasta hace unas semanas se pensaba que no era más que un absurdo izquierdista (o quizás populista). Acortar las cadenas de suministro es una función que depende menos del gobierno que de la pericia tecnocrática, bastante difícil dado el alto nivel de interdependencia económica heredado de la hiperglobalización.

Desde el punto de vista político, las sanciones que se impongan y las cadenas de suministro internacionales que se sigan considerando seguras, quedan a cargo de los gobiernos nacionales; o más precisamente, a cargo de su organización ahora principal, la OTAN, controlada por su estado-nación más fuerte, Estados Unidos. Un ejemplo es la disputa sobre las compras alemanas de gas natural ruso y su sustitución por gas natural licuado estadounidense. Dado que la OTAN no tiene la experiencia necesaria en materia económica para evaluar los efectos de las sanciones sobre Rusia, por un lado, y sobre Europa Occidental, por otro, la UE seguirá siendo necesaria como proveedor de servicios administrativos en la gestión de una economía europea recientemente politizada.

Por último, y no hay que subestimarlo, es probable que la UE desempeñe un papel importante en la generación de dinero público para la reconstrucción de Ucrania una vez que la guerra haya terminado. Lo mismo ocurre con la provisión de ayuda financiera a otros países de la periferia europea que serán candidatos a la adhesión a la Unión Europea y, en última instancia, a la OTAN.

La capacidad de la UE de servir de receptáculo para la deuda pública que es políticamente menos perceptible -como en el caso del Fondo de Recuperación y Resiliencia de Corona, la primera manifestación de la UE de Nueva Generación (NGEU) de la Comisión- es probable que se utilice de forma permanente y extensiva para movilizar las contribuciones europeas a los costes no militares a largo plazo de la guerra, incluyendo, por ejemplo, el reasentamiento de los refugiados ucranianos. Las proyecciones del gobierno ucraniano sobre los costes de reparación de los daños causados por la guerra hasta el momento ascienden a 2.000 billones de dólares.

La experiencia sugiere que la contribución estadounidense se limitará y terminará con las hostilidades militares. Por ejemplo, en febrero de 2022, la administración Biden confiscó la mitad de los activos congelados del banco central de Afganistán, depositados en la sucursal de la Reserva Federal de Nueva York, para destinarlos a los supervivientes del 11-S y sus abogados. Los fondos incautados ascendían a 3,500 millones de dólares. Unas semanas más tarde, una conferencia internacional de donantes organizada por las Naciones Unidas, junto con Alemania, el Reino Unido y Qatar, trató de recaudar 4,400 millones de dólares para ayudar a poner fin a la hambruna masiva en Afganistán, donde los talibanes habían vuelto al poder tras la marcha estadounidense. Sólo 2,440 millones de dólares fueron aportados por las cuarenta y una naciones que asistieron (prácticamente).

Para reconstrucción de Ucrania, también serán necesarios los servicios especiales del BCE, como lo fueron en la lucha contra el “estancamiento secular” y, posteriormente, la pandemia. La deuda del Plan de Recuperación de la UE no aparece en los presupuestos nacionales y, por esta razón, es menos controvertida políticamente. Es similar a las compras de deuda pública por parte del BCE como forma de financiación estatal indirecta, en el contexto de la flexibilización cuantitativa, eludiendo los tratados europeos.

Pasivos antiguos y nuevos

Las nuevas funciones que ha asumido la UE como consecuencia de la guerra de Ucrania, y en particular en el curso de su subordinación a la OTAN, están lejos de resolver sus viejos problemas; de hecho, a largo plazo pueden aumentarlos y agravarlos. En el flanco occidental de la UE, el Reino Unido, a través de su estrecha alianza con Estados Unidos en el marco de la OTAN, ha vuelto al rebaño europeo con fuerza, aunque más como teniente que como un soldado de a pie entre otros.

En el sur, no hay ninguna razón para creer que la supremacía de la OTAN ayudará a mejorar los resultados económicos de Italia; al contrario, es probable que las sanciones y el acortamiento de las cadenas de suministro impongan costes adicionales a las economías mediterráneas. Estas seguramente exigirán una compensación, no de Estados Unidos sino de la UE. Sin embargo, sus Estados miembros ricos estarán preocupados por aumentar su gasto en defensa para satisfacer las exigencias de la OTAN, por no hablar de la financiación de la adhesión de más Estados miembros de la UE en su camino hacia la OTAN.

La competencia por las subvenciones de la UE, en particular por el “Fondo de Cohesión” de la UE (mediante el cual la UE apoya a los Estados miembros con un PIB per cápita inferior al 90% de la media de sus miembros, “para reforzar la cohesión económica, social y territorial de la UE”), aumentará aún más debido a las nuevas necesidades relacionadas con la guerra de los Estados miembros del este, por ejemplo, la acogida de refugiados ucranianos y, si las sanciones occidentales empiezan a hacer mella, rusos.

Los planes del Parlamento de la UE y de la Comisión de recortar la ayuda financiera a países como Polonia o Hungría por deficiencias en el “Estado de derecho” serán cada vez más obsoletos, ya que los conflictos culturales entre la democracia “liberal” y la “antiliberal” quedarán eclipsados por los objetivos geoestratégicos de la OTAN y de Estados Unidos. La política del “Estado de Derecho” europeo es complicada. Desde el comienzo de la guerra, la Comisión parece haber pospuesto, si no cancelado silenciosamente, los procedimientos legales contra Polonia por su politizado sistema judicial y el gasto corrupto del dinero de la UE.

Esto fue diferente con Hungría, cuyo líder semidictatorial, Viktor Orban, fue reelegido por tercera vez el 3 de abril de este año, con una mayoría popular del 53 por ciento, mayor que en cualquiera de sus elecciones anteriores. A diferencia de Polonia, la Hungría de Orban se ha mantenido en una relación verbal con el presidente ruso, Vladimir Putin, quizás también por la discriminación en Ucrania de una considerable minoría prorrusa de habla húngara.

Inmediatamente después de la victoria electoral de Orban, la Comisión inició un procedimiento contra Hungría, aunque sólo por la menos grave de las dos supuestas infracciones, básicamente acusaciones de corrupción oficial. La naturaleza politizada del asunto es flagrante, ya que la Comisión y el Parlamento de la UE no están especialmente preocupados por la corrupción en Estados miembros como Malta, Chipre, Bulgaria, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, que se diferencian de Hungría y Polonia no en sus prácticas legales, o ilegales, sino en que sus gobiernos siempre votan “proeuropeo” en Bruselas, según la determinación de la Comisión. Por cierto, en comparación con el probable próximo miembro, Ucrania, un país como Hungría puede ser tan limpio como, por ejemplo, Suecia o Dinamarca.

A medida que aumentan los costes de la “cohesión”, puede ser inminente un cambio en el poder político dentro de la UE a favor de los Estados del frente oriental de la Unión, lo que se traduce en mayores obligaciones financieras para los países del noroeste rico. Mientras que los ejercicios de educación cultural de Europa occidental han empezado a parecer mezquinos ante la llegada de millones de refugiados ucranianos a un país como Polonia, Estados Unidos tiene pocas razones para obligar a sus aliados del este a satisfacer las sensibilidades liberales alemanas u holandesas.

Los esfuerzos por condicionar el apoyo financiero a los países poscomunistas a su adhesión a los “valores democráticos” no servirán de nada mientras Estados Unidos esté satisfecho con su adhesión a la OTAN y su voluntad de librar la buena batalla prooccidental. Dado que Estados Unidos, según las propias palabras de su administración en el momento de escribir estas líneas, se está preparando para una guerra que durará varios años –lo cual es lógico si el objetivo es el cambio de régimen en Rusia– la voluntad de un país de acoger tropas, aviones y misiles estadounidenses debe tener prioridad sobre la letra pequeña de los tratados de la UE (o del TJCE) en cuanto a la condicionalidad democrática.

Con la Unión Europea enfrentándose a una guerra que durará un número incierto de años, es probable que sus Estados del frente oriental dominen la agenda política común. En esto contarán con el apoyo de Estados Unidos, con su interés geoestratégico en mantener a Rusia controlada política, económica y militarmente. En última instancia, esto puede dar lugar a que Estados Unidos, actuando a través de sus aliados de Europa del Este y de la OTAN, ocupe el lugar del doble liderazgo de la UE, demasiado dividido, del tándem franco-alemán.

Sueños americanos

Uno de los muchos acontecimientos notables en torno a la guerra de Ucrania es cómo el pésimo historial de las recientes intervenciones militares estadounidenses ha desaparecido casi por completo de la memoria pública europea. Hasta hace sólo unos meses, el desastroso final de la construcción de la nación estadounidense en Afganistán era un tema frecuente para los comentaristas europeos. También estaban presentes, aunque más en segundo plano, Siria, con las “líneas rojas” de Obama primero trazadas y luego olvidadas; Libia, que fue abandonada tras convertirse en un infierno; e Irak, con una estimación conservadora de doscientos mil muertos civiles desde la invasión estadounidense. Nada de esto se menciona estos días en la buena sociedad europea, y si se menciona fuera de ella, se tacha inmediatamente de desviación antiamericana de los males cometidos por Putin y su ejército.

A medida que aumentaban las tensiones en torno a Ucrania, visibles en la concentración de tropas rusas en las fronteras ucranianas, los países europeos occidentales, aparentemente como una cuestión de rutina, entregaron a Estados Unidos un poder notarial, permitiéndole a través de la OTAN actuar en su nombre y por su cuenta. Ahora, con la guerra que se prolonga, Europa, organizada en una Unión Europea subordinada a la OTAN, se encontrará dependiente de las animosidades de la política interna de Estados Unidos, una gran potencia en declive que se prepara para un conflicto global con China, una gran potencia en ascenso.

Irak, Libia, Siria y Afganistán deberían haber documentado ampliamente la inclinación estadounidense a salirse si sus –siempre y por definición “bien intencionados”– esfuerzos en otras partes del mundo fracasan por cualquier razón, dejando tras de sí un lío letal que otros deben limpiar si requieren un mínimo de orden internacional a sus puertas.

Sorprendentemente, en ningún lugar de Europa occidental se plantea la cuestión de qué ocurrirá si, en 2024, Trump es reelegido –lo que no parece en absoluto imposible– o algún sucedáneo de Trump es elegido en su lugar. Pero incluso con Biden o algún republicano moderado, la notoriamente corta capacidad de atención de la política imperial estadounidense debería, pero no parece entrar en los cálculos estratégicos, si es que los hay, de los gobiernos europeos.

Una explicación que rara vez se invoca para la imprudencia con la que Estados Unidos entra y sale con demasiada frecuencia de aventuras militares lejanas es su ubicación en una isla del tamaño de un continente, lejos de aquellos lugares en los que podría sentir la necesidad de proporcionar lo que considera estabilidad política. Lo que haga o deje de hacer Estados Unidos en el extranjero tiene pocas o ninguna consecuencia para sus ciudadanos en casa. (Las tropas iraquíes nunca marcharán hacia Washington, D.C., ni arrestarán a George Bush para entregarlo al Tribunal Penal Internacional de La Haya).

Cuando las cosas van mal, los estadounidenses pueden retirarse al lugar de donde vinieron, donde nadie puede seguirlos. Existe, aunque sólo sea por esta razón, una tentación permanente en la política exterior estadounidense de guiarse por ilusiones, una inteligencia deficiente, una planificación chapucera y una adaptación voluble de las políticas internacionales a los sentimientos públicos internos.

Por eso resulta aún más sorprendente que los países europeos hayan dejado, aparentemente sin debate, la gestión de Ucrania en manos de Estados Unidos. En efecto, esto representa que un mandante entrega la gestión de sus intereses vitales a un agente con un reciente historial público de incompetencia e irresponsabilidad.

¿Cuáles serán los objetivos bélicos de Estados Unidos, actuando para y con Europa a través de la OTAN? Habiendo dejado que Biden decida en su nombre, el destino de Europa dependerá del destino de Biden, es decir, de las decisiones, o no decisiones, del gobierno de Estados Unidos. A falta de lo que los alemanes de la Primera Guerra Mundial llamaban un Siegfrieden –una paz victoriosa impuesta a un enemigo derrotado, como probablemente sueñan en Estados Unidos tanto los neoconservadores como los imperialistas liberales de la escuela de Hillary Clinton–, Biden puede apostar, o incluso preferir, un prolongado estancamiento, una guerra de desgaste que mantenga enfrentados tanto a Rusia como a Europa occidental, en particular a Alemania.

Un enfrentamiento duradero entre los ejércitos ruso y ucraniano, u “occidental” en suelo ucraniano uniría a Europa bajo la OTAN y obligaría convenientemente a los países europeos a mantener altos niveles de gasto militar. También obligaría a Europa a seguir aplicando sanciones económicas de amplio alcance, incluso paralizantes, a Rusia, lo que tendría como efecto secundario reforzar la posición de Estados Unidos como proveedor de energía y materias primas de diversa índole a Europa.

Además, una guerra, o casi guerra, impediría que Europa desarrollara una arquitectura de seguridad euroasiática propia, que incluyera a Rusia. Consolidaría el control estadounidense sobre Europa occidental y descartaría las ideas francesas de “soberanía estratégica europea”, así como las esperanzas alemanas de distensión, que presuponen algún tipo de acuerdo con Rusia. Y no menos importante, Rusia estaría ocupada con los preparativos para las intervenciones militares occidentales, por debajo del umbral nuclear, en su extensa periferia.

Muy probablemente, un enfrentamiento prolongado sobre Ucrania obligaría a Rusia a establecer una estrecha relación de dependencia con China, asegurando a ésta un aliado euroasiático cautivo y dándole acceso asegurado a los recursos rusos, a precios de ganga, ya que Occidente ya no competiría por ellos. Rusia, a su vez, podría beneficiarse de la tecnología china, en la medida en que estuviera disponible.

A primera vista, una alianza como ésta podría parecer contraria a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, vendría acompañada de una alianza igualmente estrecha, e igualmente asimétrica, entre Estados Unidos y Europa occidental, en la que lo que Europa puede entregar a Estados Unidos superaría claramente lo que Rusia puede entregar a China. Algo así como una falsa guerra estancada en Ucrania podría ser del interés de un Estados Unidos que busca construir alianzas globales para una inminente batalla con China sobre el próximo Nuevo Orden Mundial, monopolar o bipolar en formas antiguas o nuevas, que se libraría en los próximos años, después del fin de la historia.

(*) Sociólogo alemán especialista en el análisis crítico de la política economía capitalista desde un enfoque dialéctico entre el análisis institucional y las variedades más rígidas del capitalismo contemporáneo. Este artículo apareció en la revista American Affairs Volumen VI, Número 2 (Verano 2022): 107-24.